|

写経と私

念珠堂では毎月第一火曜日の朝十時〜正午に、写経入門の教室を店長の文化活動として

お店のお仕事とは別にお坊様を講師にお迎えして、つづけてまいりました。

ウィークデーの昼間に人が集まるかしら?と当初は不安気味でしたけれど、減ったり増えたり

しながらも、なんとか今日まで続けてこれたのは観音様のおかげかなと思わされます。

般若心経のみの書写で一貫してきているのに誰もあきもせず、むしろ写せば写すほど奥行き

を感じ、千巻写経など、ますます深みにはまっていく感じもあります。

写経とはそれほどに面白くもあり、不思議な魅力をもっています。

般若心経に救われた実感を持つ方は、どれほど多くいらしゃるでしょう・・・・

かくゆう私もその一人であるのですが、心経の生命感と癒し感にとりこにされてやまないのは、

私一人ではないでしょう。

-----------------------------------------------------------------------------------------

連なる写経

写経とは、お経を写すと書くように本来は、経典を教えのとおりに書き写して、宝塔に安置し、

供養し後代に正法を伝えるために行われてきました。

また、教学の原本とするための写経や仏道修行の方法としてもすすめられてきました。

ということは、写経は間違えのないように正しく書写することが基本中の基本です。

しかも崇敬の対象となって、後代にまで残されるものですから、奈良時代には特定の場所に

おいて当時の僧家、貴族、名主などの選ばれた人々によって美の限りをつくして写されています。

また、重要な儀式、修業として厳粛な礼法式や様式が守られてきました。

このような伝統的な写経が、写経の基盤と考えられます。

-----------------------------------------------------------------------------------------

写経は心をこめて

「私は字がへただから」「筆を持つのは苦手だから」と躊躇する人が意外と多く見うけられます。

写経は、心をこめて丁寧に書写すればよいのです。文字の上手下手は、あまり問題ではありません。

そのことは、写経がそもそも仏道修行であって、人々に仏道をひろめ、大願成就を祈ることから

始まっているものだから言えることなのです。

現代の写経には、宗教、教育、文化、書道芸術、実用書道的なものが渾然一体化したもの

としての姿が求められると思うのです。

写経は、いまや、古い昔のものから、今日の生活の中に生かされてきつつあります。

-----------------------------------------------------------------------------------------

経典を書写すればよく大願を成就す

これは法師品(ほっしほん)にある、写経の功徳をあらわしたことばです。

いまどき、そんなことをと笑われる方もいらっしゃることでしょう。

けれど現代、写経は静かなブームです

なぜ?

一字一仏

写経は、一字書くたびに、一体の仏様をお刻みすること、といわれます。

このことを心において、ただ一人、一心にお経を写すとき、邪念は滅却され、心の安定が得られるのです。

腹の立つとき、人をうらみにおもうとき、ただひたすら悲しみに打ちひしがれるとき、写経をしてみてください。

写経を書き終えたときには、腹立たしさも、うらみも、悲しみも、消えうせていることでしょう。

写経の文字は誰にも読める楷書できっちり書かれた、長文の細字です。これを書きぬくこと、そこには、

忍耐と集中力が培われるのです。

香を焚き、姿勢を正し小一時間集中して書写することは、書く禅なのです。

写経を続けることで、いつしか、書が上達するなど、実用的にも応用されるのです。

鑑賞眼も養われ芸術を愛するこころのゆとりもうまれてくるでしょう。

忙中閑

忙しい中にも閑を作って

心の静けさを取り戻すときは今です・・・・

さあ、筆をとりましょう!!

-----------------------------------------------------------------------------------------

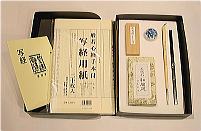

写経の用具 用具のページはこちらです

筆 筆

比較的腰の強く、毛先の鋭い、兎毛やイタチ毛がよいでしょう。

形は、穂先が鋭く突き出しているもの、あるいは、錐状の面相筆がよいでしょう。

筆をおろすときは、指先で穂先を丁寧にもみほぐし、水をつけて糊気をとり、その上で

墨液を含ませて毛先をそろえながら形を整えます。

紙 紙

写経には、罫の入った紙を使います。紙質は、墨のにじまないものが適しています。

墨 墨

小型で上質なものを選びましょう。写経には、粘らず、のびがよく、光沢に冴えのある、

漆黒色の墨が適しています。国産の、油煙墨がよいでしょう。

墨を磨るときは、硯の陸(おか)にごく少量の水を入れ、力を入れずにゆっくり磨ります。

少し濃い目にするほうがよいでしょう。

使用後は、十分に水気をぬぐい、湿気、直射日光をさけて保存してください。

硯(すずり) 硯(すずり)

数滴のの水で般若心経が一巻書けますので、小型で質のよいものを選びましょう。

使用後は、必ず墨を洗い流しておきましょう。

その他、文鎮、下敷き、筆置き、写経机、etc. その他、文鎮、下敷き、筆置き、写経机、etc.

写経用品のページへ

-----------------------------------------------------------------------------------------

---写経を活かすということ---

御自分で書かれたお写経。お寺の写経会や自宅でせっせと書いた写経紙は、いつのまにか増えてきます。

写経は、尊ぶべき経典です。粗末にはできません。さて、どうすればよいでしょう。

社内に揚げる

会社の事務室、エレベーターの中、社長室など目の届くところに揚げて般若心経の心で生活し仕事に

励んでもらうようにする。

菩提寺に納経

霊場に納める

納経所と書かれていますね。

本来は巡礼に行かれたときは納経をなさるのが本筋です。その証として御朱印を頂戴するのです。

四国八十八ヶ所や観音霊場を巡るときはあなたの供養を各札所に収め、ご縁をより深くしましょう。

写経塔に納経

日本書道教育学会が写経塔を建立されました。

聖徳太子をご本尊に宗旨宗派にとらわれない納経のばとして、一般の方々の納経もできます。

机辺を清めてくれる

身辺に写経があるということは、仏、菩薩が常に己の身辺を護ってくださっていること。

生活の場にさりげなく掲げられることはどうでしょうか。

-----------------------------------------------------------------------------------------

写経の様式

天地のあき

写経用紙には、せまいほうを天(上)に、広いほうを地(下)にします。

罫枠があり天地の広さが違います

これは、経典を尊崇する意味で、古くから行われてきた様式にしたがっているためです。

内題

一巻を代表する経題(表題)

巻名は省略せず、正式名称で書きます。

例<摩訶般若波羅蜜多心経>

本文

一行17字詰めが約束。

唐代の始めに統一されたといわれています。

奥題

省略された題名がつかわれる。

例<般若心経>

願文

祈りをこめて書く写経には、巻尾に願文を書きます。

年、月、日、姓名、写経の場所、誰のため、という様式です。

空行

内題の前、本文と奥代の間、奥題と願文の間、巻末などに空行をとることは、古来からの様式。

誤字、脱字

脱字の場合・・・・そこに筆先で墨点をつけ脱字を行末に書く。

2字脱字の場合なら二点つけます。

誤字の場合・・・・本来は書きなおしすべきです。

誤字の右肩に墨点をつけその行の上かそばに正しい字をかけばよいことになっています。

|

![]() 浅草念珠堂 tel03(3843)8751 fax 03(3843)8755

浅草念珠堂 tel03(3843)8751 fax 03(3843)8755